AutorIn

Referat Frau Dr. Malin Fromme, Zusammenfassung durch Gabi Niethammer | So erschienen im Alpha1-Journal 1/2025.

Die Referentin erläutert zunächst die Entstehung des Alpha-1-Antitrypsin-Mangels und seine Folgen auf die Leber und Lunge.

Mittlerweile weiß man, dass der AATM nicht nur diese beiden Organe betrifft, sondern sich in seltenen Fällen auch auf andere Körperteile beziehen kann, wie z. B.:

- Panniculitis (Unterhautfettgewebsentzündung)

- ANCA Vasculitis (Gefäßentzündung)

- Geringes Risiko für Embolien

- Geringes Risiko für Leukämie

Normalerweise ist die Leber weich und elastisch. Bedingt durch den AATM und die damit verbundene Anreicherung des Alpha-1-Antitryp sins in der Leber kann es mit der Zeit zu einer Bindegewebevermeh rung kommen, der Leberfibrose, woraus sich wiederum bei weiterer Vernarbung eine Leberzirrhose entwickeln kann. Hier unterscheidet man dann noch einmal in kompensiert und dekompensiert. Die kompensierte Leberzirrhose macht keine Probleme, wohingegen die dekompensierte mit Bauchwasser, Nierenschädigung, Varizen (er weiterten Venen) und einem erhöhten Risiko für Leberkrebs vergesell schaftet ist. Wichtig zu sagen ist, dass sich dieser Prozess über viele Jahre hinweg aufbaut und kein plötzliches Ereignis ist.

Untersucht wird die Leber in der UK Aachen mit dem Fibroscan, bei dem nichtinvasiv die Lebersteifigkeit gemessen wird, sowie einer aus führlichen Blutuntersuchung. Aus bestimmten Blutparametern lassen sich Kennziffern berechnen, die gut mit der Leberschädigung in Be ziehung stehen; hier gibt der APRI-Wert, bei dem der AST-Wert durch die Thrombozyten geteilt wird, einen wertvollen Hinweis darauf, wie es der Leber geht, siehe auf unserer Homepage auch unter https:// alpha1-deutschland.org/alpha-1-und-die-leber. Darüber hinaus kann auch mit der MR-Elastografie gearbeitet werden, einer Bild gebung im MRT, die jedoch sehr teuer und an wenigen Standorten vorhanden ist. In angezeigten Fällen wird eine Leberbiopsie gemacht, bei der eine kleine Probe aus der Leber genommen wird.

Beim Pi*ZZ-Betroffenen verläuft die Leberbeteiligung in zwei Gipfeln:

- Neugeborene/Kleinkinder: Der AATM zeigt sich häufig durch eine verlängerte Neugeborenengelbsucht und Gedeihstörungen. Bei 90 – 98 % der Kinder normalisieren sich die Leberwerte im Laufe der Kindheit und Jugend, nur wenige entwickeln so früh schon eine schwere Lebererkrankung

- Ab ca. 40 Jahren: Der Anstieg der Leberwerte wird höher und es findet sich bei 20–35 % eine auffällige Leberveränderung (Fibrose)

Es gibt in Großbritannien eine Biodatenbank, in der eine halbe Million Menschen genotypisiert wurde. Daraus ergibt sich, dass die Pi*ZZ zwar die höchsten Leberwer te haben, doch nur bei 10-15 % wirklich über die Norm erhöhte Leberwerte vorliegen. Wenn bei jemandem also die Leberwerte schlecht sind, sollte mit einem Hepatopa thie-Screening genauer abgeklärt werden, dass es keine anderen Lebererkrankungen gibt.

Die UK Aachen hat, zusammen mit ihren Kooperations partnern, in den vergangenen fünf Jahren 730 Patien ten in die Leberstudie eingeschlossen und mittlerweile ein Follow-up von 3,5 Jahren. Die Auswertung aus der zahlreichen Fibroscan-Untersuchungen zeigt, dass die Lebersteifigkeit bei Pi*ZZ höher ist als bei gesunden Probanden. Zusammen mit den Daten aus der britischen Biobank lässt sich schlussfolgern, dass Pi*ZZ ein ca. 20 fach erhöhtes Risiko für eine Lebererkrankung haben. Bei Pi*SZ ist das Risiko 3-fach und bei Pi*MZ immer noch 1,7-fach erhöht. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass Pi*ZZ-Patienten, die im weiteren Verlauf Komplikationen der Lebererkrankung entwickeln, schon bei der ersten Untersuchung höhere Fibroscan- und APRI-Werte besit zen als Teilnehmer, die keine Komplikation entwickeln.

Es hat sich gezeigt, dass die verwendeten Lebertests, also sowohl der Fibroscan als auch der APRI, Leberkom plikationen exzellent vorhergesagt haben. Vor kurzem haben Leberexperten aus aller Welt folgende Empfehlung herausgegeben:

- ein Fibroscan unter 8 liegt im grünen Bereich

- ein Fibroscan zwischen 8 und 13 beschreibt den gelben Bereich, wo zur Abklärung noch andere, nicht invasive Tests hinzugezogen werden und in ein bis zwei Jahren noch einmal nachuntersucht wird

- ein Fibroscan über 13 bedeutet eine bereits fortgeschrittene Vernarbung und liegt somit im roten Bereich, hier muss mit einem Leberzirrhose Management fortgefahren werden

Eine weitere größere Studie mit 1.700 Pi*ZZ-Patienten ergab, dass sich der Verlauf der Erkrankung erkennbar beschleunigt, wenn eine zusätzliche Belastung für den Körper hinzukommt. Hat der ZZ-Patient ein starkes Über gewicht (BMI über 30) oder einen Diabetes, dann steigt das Risiko für Leberwerterhöhungen so deutlich, dass die Folge eine frühere Vernarbung der Leber bedeutet. Dies gilt es, unbedingt zu vermeiden!

Wie schon angesprochen, haben die heterozygot Betrof fenen (Pi*MZ) aufgrund des AATMs ein 1,7-faches Risiko für die Entwicklung einer Lebererkrankung. Auch hier gilt: Wenn eine weitere Belastung für die Leber hinzukommt (second hit), z. B. übermäßiger Alkoholkonsum oder eine Fettleber, dann steigt das Risiko auf 6 – 7. Die Leber ist also nicht ganz so widerstandsfähig wie bei Menschen ohne AATM und es gilt, diese Risikofaktoren zu vermei den, um die Leber gesund zu erhalten. Im Weiteren wurde auch festgestellt, dass es bei Trägern ein minimales Risiko für die Entwicklung von Gallensteinen gibt.

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus den Beobachtungen der letzten Jahre ist, dass sowohl Pi*ZZ-, als auch Pi*MZ-Patienten, bei denen bereits eine Leberzirrhose vorliegt, einen schnelleren Verlauf hin zur Entwicklung von Komplikationen (wie z. B. Transplantation, Versterben) zeigen als Leberzirrhose-Patienten ohne AATM. Dies könnte daran liegen, dass durch die bestehende Leberzirrhose ein andauernder Stress auf die Leber ausgeübt und deshalb fortlaufend Alpha-1-Antitrypsin gebildet wird. Durch die Verklumpung in der Leber entsteht dann ein Teufelskreis, bei dem es kaum mehr möglich ist, die Produktion weiteren AATs zu stoppen. Die ursächlichen Mechanismen müssen allerdings weiter untersucht werden. Die UK Aachen rät Menschen mit einer Leberzirrhose, sich frühzeitig in einem Transplantationszentrum vorzustellen, um alle Optionen auszuloten und keinen wichtigen Zeitpunkt zu verpassen.

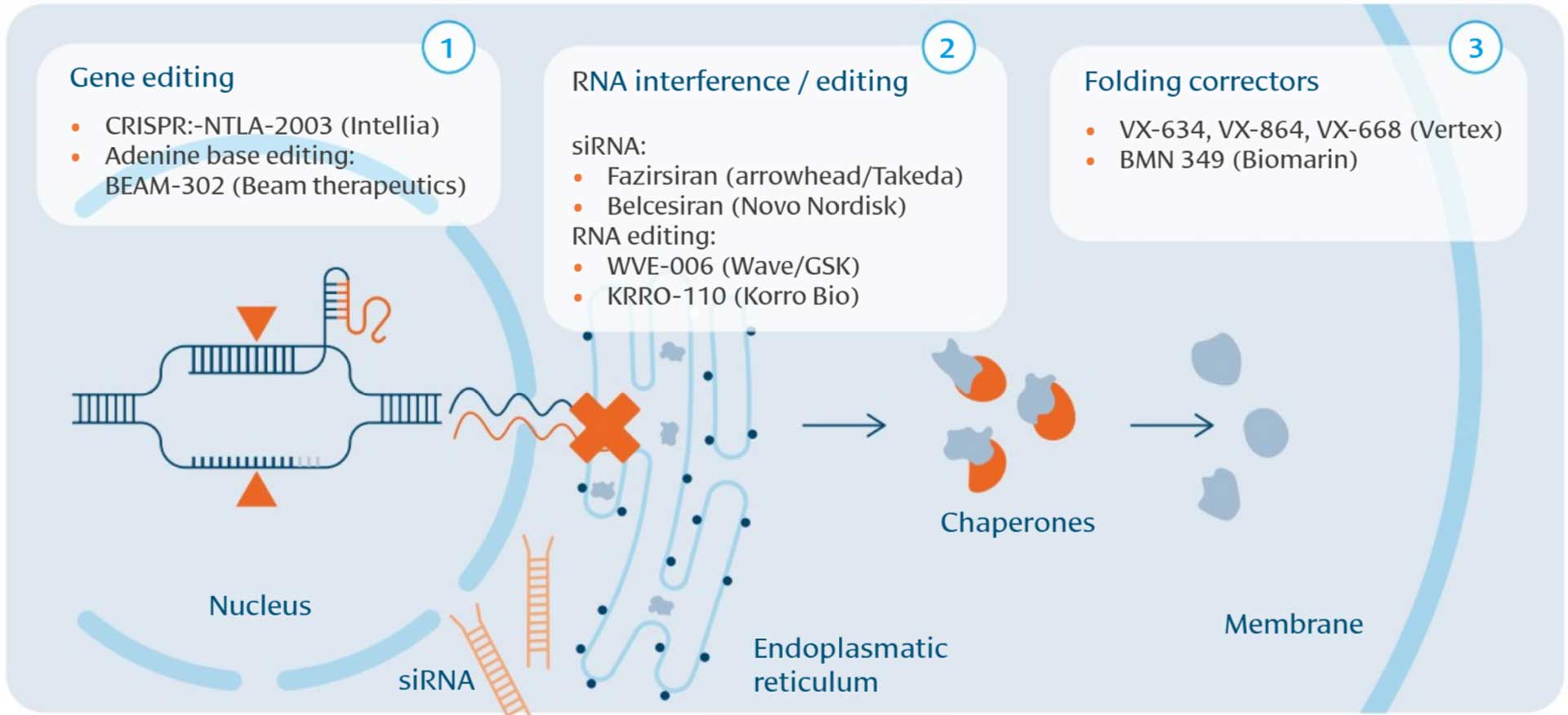

Hoffnung macht die Tatsache, dass der Alpha-1-Anti trypsin-Mangel in den letzten Jahren zu einer Art Modellerkrankung für die Gentherapie-Forschung geworden ist und mehrere Pharmafirmen daran forschen, Therapieoptionen für die Leber zu finden.

Kurz zur Erläuterung: die DNA ist unsere Erbsubstanz. Aus ihr wird im Körper die mRNA gemacht, das ist sozusagen eine Kopie der DNA, aus der dann wiederum das Protein Alpha-1-Antitrypsin entsteht. Das Spannende ist, dass auf allen drei Ebenen geforscht wird.

Mit abgeschlossenen Phase-II-Ergebnissen ist die Studie um das Medikament Farzirsiran® am weitesten fortgeschritten, und es konnten bereits erste Ergebnisse publiziert werden. Das Medikament wurde alle zwölf Wochen subkutan unter die Haut verabreicht, mit der Folge, dass sich das fehlgefaltete AAT in der Leber sehr gut senken ließ und sich die Leberwerte deutlich verbesserten.

Gleichzeitig blieb die Lungenfunktion stabil, was ein sehr schönes Ergebnis ist. Die große Hoffnung ist, damit in absehbarer Zeit ein Medikament zum Schutz der Leber zu haben, welches aufgrund der Tatsache, dass es auf RNA Ebene andockt, dauerhaft eingenommen wird, damit die Wirkung nicht verloren geht.

Derzeit geht die Farzirsiran®-Studie in Phase-III und es werden erwachsene Patienten mit Pi*ZZ gesucht, die eine fortgeschrittene Leberfibrose (2–4) und eine FEV1 von mind. 50 % haben. Die FEV1 wurde vor Kurzem in Europa von 70 auf 50 gesenkt, sodass nun auch Patienten mit einer etwas schlechteren Lungenfunktion die Möglichkeit haben, sich in diese Studie einschließen zu lassen. Melden Sie sich gern in der UK Aachen unter 0241 80-36606 oder alpha1@ ukaachen.de, wenn die Parameter passen und Sie Interesse haben.

Sehr spannend sind zwei kürzlich erschienene Pressemitteilungen, laut deren es erstmalig zwei Firmen gelungen ist, DNA bzw. RNA zu korrigieren. Die eine Studie stammt von der Firma „WAVE Life Sciences“. Hier wurde auf mRNA-Ebene die falsch mutierte Base herausgenommen und gegen eine gesunde ausgetauscht, man nennt dies RNA-Editing.

Die UK Aachen möchte die „WAVE-Studie“ als zweite Studie in Kürze in Aachen für erwachsene Pi*ZZ anbieten. Eingeschlossen in diese Phase-Ib/IIa-Studie werden nicht substituierte Patienten mit einem Fibroscan unter 10 und einer FEV1 von mind. 50 %. Das Ziel ist, durch Veränderung der mRNA eine Therapie für Leber und Lunge zu finden, indem funktionsfähiges Alpha-1-Antitrypsin hergestellt wird. Melden Sie sich bei Interesse gern unter dem o.a. Kontakt.

Die zweite Firma mit Namen „BEAM Therapeutics“ hat zum ersten Mal überhaupt beim Menschen ein DNA-Editing geschafft, also nicht auf der menschlichen RNA-Kopie gearbeitet, sondern direkt in den Genen ein Basenpaar ausgetauscht. Es ist etwas Besonderes, dass der weltweit erstmalige Eingriff auf DNA-Ebene ausgerechnet beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel angewendet wurde. Das gibt Hoffnung für die weitere Erforschung und eines Tages Beherrschung unserer Erkrankung!

Als Zusammenfassung die Empfehlungen der UK Aachen:

- Für alle Pi*ZZ-Betroffenen die Empfehlung für einen gesunden Lebensstil mit ausgewogenem Essen und genügend Bewegung

- Impfung von Hepatitis A und B

- Leberwerte durch Blutuntersuchung regelmäßig überprüfen lassen, bei Auffälligkeiten allgemeiner Leber-Check

- Fibroscan-Untersuchung zur Überprüfung der Lebersteifigkeit unter Einbeziehung des Ampelprinzips

- Ultraschall alle sechs Monate bei höhergradiger Lebervernarbung/Leberzirrhose

- Ggf. Teilnahme an einer der vorgestellten Studien (hierzu gern Kontakt mit der UK Aachen aufnehmen)

- Bei Leberzirrhose, Krebs-Screening und einmalige Vorstellung in einem Transplantationszentrum

Noch eine Bitte: Damit das Medikament Farzirsiran® eines Tages wirklich zugelassen werden kann, braucht es ein besseres Verständnis des natürlichen Erkrankungsverlaufs des AATMs (mit sehr hohen Erfassungs- und Qualitätsstandards). Deshalb bittet die entwickelnde Firma Takeda alle Alphas, die bereits in der Aachener Leberstudie eingeschlossen sind, ihre Daten der aktuellen Untersuchung für die Takeda-Beobachtungsstudie 5008 freizugeben, also der UK Aachen zu gestatten, die vorliegenden Daten in pseudonymisierter Form an Takeda weiterzuleiten. Die Teilnahme ist selbstverständlich völlig freiwillig. Ein optionaler Teil dieser 5008-Studie ist es, einen von Takeda entwickelten Online-Fragebogen zum eigenen Wohlbefinden für Patienten mit Pi*SZ oder Pi*ZZ und einem Fibroscan über 7.1 kPa auszufüllen. Dafür spricht die UK Aachen konkret Alphas an. Gern rufen wir Sie dazu auf, mit dazu beizutragen, dass einer Medikamentenzulassung für Faszirsiran mit den sehr hohen Qualitätskontrollen nichts im Wege steht, sollte sich das Medikament auch in der Phase-III bewähren. Danke, dass Sie mithelfen! Gemeinsam schaffen wir es!