„Niemand ist alleine krank. Das psychische Wohlbefinden ist eine Teamaufgabe für Patient, Behandler und Kümmerer gemeinsam.“

AutorIn

Monika Tempel, Sauerstoff und Sinn

Patient, Behandler, Kümmerer

Üblicherweise hat ein chronisch kranker Patient einerseits eine Beziehung zu seinem Behandler, andererseits zu seinen Angehörigen oder anderen Kümmerern. Der Begriff Kümmerer leitet sich von dem englischsprachigen Begriff Carer oder Caregiver ab und bezeichnet eine Person, die sich nicht berufsmäßig um den Patienten kümmert. Der Patient hat also zwei Zweier-Beziehungen (Dyaden) zu zwei Akteuren. Behandler und Kümmerer stehen nicht direkt miteinander in Kontakt. Hilfreicher und wünschenswert wäre eine Dreiecksbeziehung (Triade), in der jeder Beteiligte mit Jedem kommuniziert, also auch der Behandler mit dem Kümmerer und umgekehrt – sofern der Patient seine Einwilligung dazu erteilt hat. Kümmerer werden manchmal als Mit-Patient oder als Patient zweiter Ordnung bezeichnet. Auch sie können Symptome entwickeln, die sogar Ähnlichkeit mit denen des Patienten haben können. Gleichzeitig sind Angehörige häufig Mit-Therapeuten. Sie unterstützen den Patienten in praktischen Dingen oder bei bestimmten Behandlungen oder sie geben Informationen an andere weiter. Dabei sind Angehörige häufig gefangen zwischen Hoffnung und Sorge.

Kommunikation in der Familie bei chronischer Krankheit

Miteinander übereinander sprechen und sich über gemeinsame Belastungen austauschen zu können ist eine hohe Kunst. Gelungene Kommunikation in der Familie kann entscheidend zur seelischen Gesundheit beitragen. In der Realität sind „sprachlose“ Paare durchaus häufig, die sich nur über Belangloses unterhalten. Bei schwerwiegenden Erkrankungen wird diese Konstellation zu einem Problem mit weitreichenden Folgen. Patienten erleben sich vielfach als angewiesen auf ihren Partner und befürchten, dem anderen zur Last zu fallen. Der Kümmerer wiederum fragt sich, wie er die ganzen Belastungen aushalten soll. Daraus können gegenseitige Schuldgefühle entstehen. Manchmal schont man seinen Partner vor Belastungserfahrungen und spart schwierige Themen bewusst aus. Dies kann zur »Einsamkeit zu zweit« führen. Kommunikation findet selbst dann statt, wenn man schweigt, denn der Körper signalisiert das Befinden. Vor allem Bewegungen der Augen und die Mimik um den Mund herum nimmt man augenblicklich wahr. Selbst wenn der andere sagt, es gehe ihm gut, verlässt man sich auf das eigene Bauchgefühl, wenn man eine Diskrepanz wahrnimmt. Ein Hinweis auf gelingende Kommunikation ist der wechselseitige Blickkontakt.

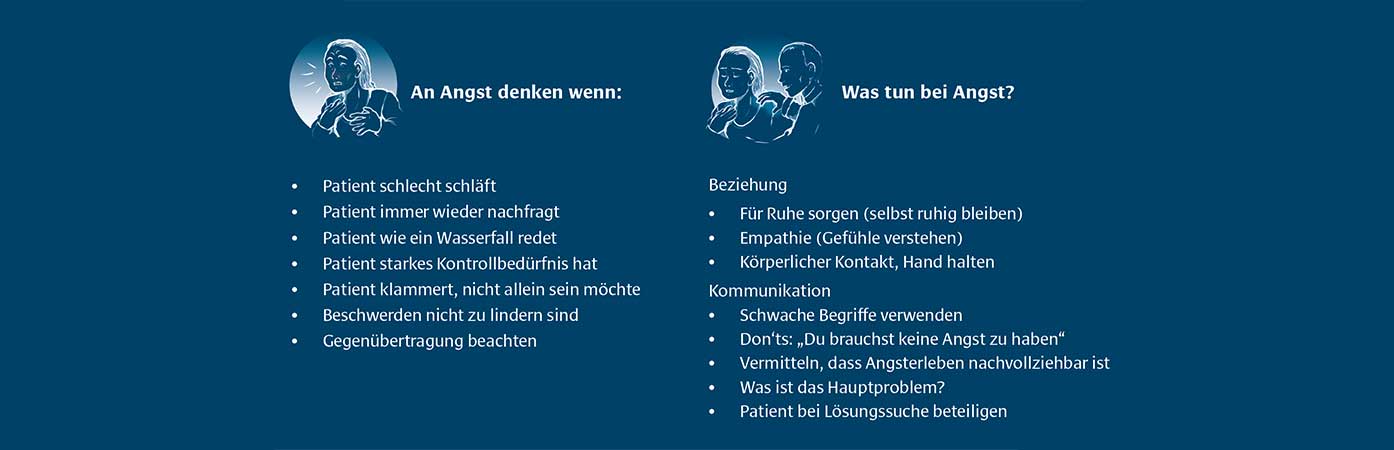

Krankheitsbewältigung bei COPD

Bei chronischer Krankheit ist es besonders wichtig, Wege zu finden, miteinander über angstauslösende Inhalte zu sprechen. Experten unterscheiden verschiedene Formen der positiven Zweier-Kommunikation und Krankheitsbewältigung (dyadisches Coping): beide Personen können gemeinsam und gleichwertig die Last tragen, eine Person trägt einen deutlich größeren Anteil der Belastung oder eine Person bittet die andere jeweils um Hilfe und erhält diese auch. Schädliche Formen der Krankheitsbewältigung bestehen darin, dass eine Person bösartig ist oder die andere Person verletzt, dass man aus mangelndem Interesse floskelhaft miteinander kommuniziert (»das wird schon werden«), oder dass man sich überfordert und ausgenutzt fühlt. Früher wurde die COPD als Erkrankung angesehen, die mit der Zeit allmählich immer schlimmer wird. Episoden mit starker Atemnot lösen bei Patient und Kümmerer Hilflosigkeit, Angst und Unsicherheit aus. Mit zunehmendem Schweregrad der Erkrankung ist man stärker ans Haus gebunden und Patient und betreuender Partner müssen auf vieles verzichten, was ihnen früher wichtig war. In den meisten Fällen ist der Verlauf der COPD heutzutage jedoch eher mit einer Achterbahnfahrt zu vergleichen, denn auf stabile Perioden in guter Verfassung folgen Episoden mit akuten Verschlechterungen, von denen man sich dann mit der Zeit wieder erholt.